Putra Pangeran Sedo Lepen, Arya Penangsang tidak bisa menerima begitu saja kematian ayahnya. Arya Penangsang lalu membunuh Pangeran Prawoto beserta keluarganya. Pangeran Prawoto memiliki seorang putra bernama Arya Pangiri. Dibantu oleh Joko Toingkir,yang merupakan adik ipar Trenggono, Arya Pingiri lalu membalas kematian ayahnya.

Salah satu di antara pendukung Adiwijaya yang dianggap paling berjasa adalah Kyai Gede Pemanahan. Karena hal tersebut, Kyai Gede Pemanahan diberikan hadiah berupa tanah pemukiman di daerah Mataram (Kota Gede, Yogyakarta). Kyai Gede Pemanahan disebut sebagai perintis berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Beliau kemudian wafat pada tahun 1575, kekuasaannya kemudian dilanjutkan oileh bernama Sutawijaya.

Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Bewono ini berhasil berkat bantuan Sutawijaya, kemudian Sutawijaya diangkat menjadi raja, ia lalu memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Sutawijaya menjadi raja pertama Kerajaan Mataram Islam.

Daftar isi [sembunyikan]

Silsilah Kerajaan Mataram Islam

Penembangan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede.

Setelah Penembangan Senopati mangkat, putranya yang bernama mas Jolang naik tahta yang bergelar Sultan Anyakrawati (1601 – 1631). Mas Jolang dengan susah payah harus menghadapi pemberontakan para bupati. Tetapi sebelum dapat membasmi pemberontakan ia meninggal dunia tahun 1613. Karena meninggalnya di Krapyak, maka Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Penembangan Seda Kerapyak.

Mas Rangsang yang merupakan putra Penembangan Seda Krapyak menggantikan bapaknya dan lebih terkenal dengan nama Sultan Agung (1613 – 1645). pusat pemerintahan Sultan Agung awalnya berada di Kerta, lalu pindah ke Plered.

Pada tahun 1615, pasukan gabungan dari Surabaya dapat dipukul mundur dan dikalahkan di daerah Wirasaba (Majakerta). Setelah Wirasaba dikuasai, disusul Lasem, Pasuruan (1617), dan Tuban (1620). Pada tahun 1622, Sultan Agung menundukkan Sukadana yang menjadi sekutu Surabaya dan pada tahun 1624, serangan Kerajaan Mataram Islam mampu menundukkan Madura. Sultan Agung kemudian meninggal tahun 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri.

Raja selanjutnya adalah putra Sultan Agung yang bergelar Amangkurat I. Sayangnya, Amangkurat I kurang disenangi rakyat dan para ulama, dikarenakan raja ini kurang mencerminkan sifat dan sikap yang baik. Karena hal tersebut, maka bupati pesisir mulai melepaskan diri dan mendorong Amangkurat I untuk bersekutu dengan VOC.

Kehidupan Politik

Namun sebelum mencapai persetujuannya, Amangkurat I meninggal di Tegalwangi. Sunan Amangkurat I merupakansatu-satunya Raja Kerajaan Mataram Islam yang dimakamkan jauh dari wilayah kekuasaannya.

Amangkurat II (1677 – 1703) merupakan putra dari Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, terjadi persetujuan dengan VOC, yakni VOC bersedia membantu raja untuk melawan musuh-musuh Kerajaan Mataram Islam dengan syarat raja harus mengganti rugi biaya perang dan memberikan konsesi ekonomi bagi VOC.

Atas dasar persetujuan tersebut, Amangkurat II meminta bantuan VOC untuk merebut kembali daerah-daerah yang sebelumnya telah melepaskan diri. Kesempatan ini digunakan VOC guna mengambil alih daerah timur Karawang sampai Sungai Pamanukan. Pada masa itu juga terjadi pemindahan kedhaton dari Pleret ke Kertasura.

Campur tangan VOC menyebabkan situasi semakin kacau. Saudara Amangkurat I, yaitu P. puger di Pleret juga melakukan perlawanan karena tidak mengakui kedudukan Amangkurat II di Kartasura. Dengan bantuan Belanda, akhirnya P. Puger berhasil dilumpuhkan dan tinggal di Kartasura. Pada sisi lain, terdapat pemberontakan yang dipimpin oleh Untung Surapati yang menyebabkan terbunuhnya Kapten Tack.

Keadaan Kerajaan Mataram Islam yang semakin tidak menentu dan mencapai puncaknya pada perjanjian Giyanti. Pada perjanjian tersebut mengakibatkan wilayah Mataram harus dibagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan bentuk politik adu domba VOC dengan memanfaatkan perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pakubuwono III. Setelah itu, VOC terus saja memecah belah kekuasaan Mataram melalui Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi Kesunanan Surakarta dengan Puro Mangkunegara.

Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi juga dengan Puro Paku Alam. jadi, hingga tahun 1813, daerah Mataram terbagi menjadi empat wilayah kekuasaan, yaitu:

- Kesunanan Surakarta

- Kesultanan Yogyakarta

- Puro Mangkunegara, dan

- Puro Paku Alaman.

Lokasi Kerajaan Mataram Islam

Dampak dari kondisi alam tersebut adalah berkembangnya ekonomi pertanian yang maju, dimana daerah-daerah persawahan yang luas di Kerajaan Mataram dengan hasil utama beras. Keomuditas yang lain adlah kayu, gula, kelapa, kapas dan hasil palawija.

Sebagai negara agraris, kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam sangat menonjol. Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas terutama di Jawa Tengah. Dalam bidang perdagangan, beras merupakan komoditi utama, bahkan menjadi barang ekspor. Bahkan Kerajaan Mataram menjadi mengekspor beras paling beras ketika itu.

Perkembangan Kerajaan Mataram Islam

Sebelum abad ke-16 Masehi, ekonomi Kerajaan Mataram Islam masih didominasi ekonomi pertanian. Jarang ditemukan berita perdagangan Mataram dengan negara-negara tetangga. Baru pada abad ke-16, setelah daerah pesisir dikuasai Mataram, kegiatan perdagangan Kerajaan Mataram semakin tampak.

Wilayah pesisir utara tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yakni tlatah pesisiran kulon (bagian barat) dan tlatah pesisiran wetab (bagian timur). Pada masa pemerintahan Sultan Agung dan Amangkurat I, Kota Jepara menjadi pusat pesisiran wetan yang mempunyai pejabat wedana bupati.

Kehidupan Ekonomi

Selain sebagai pintu ekspor impor, pelabuhan juga merupakan salah satu penghasil devisa karena menjadi tempat transaksi perdagangan dengan pedagang dari Indonesia Timur. Dari kegiatan itulah Kerajaan Mataram Islam mendapatkan cukai. Pada masa VOC, Belanda pernah mendapat pembebasan cukai oleh Sultan Agung pada tahun 1614 (sebelum Mataram menyerang VOC).

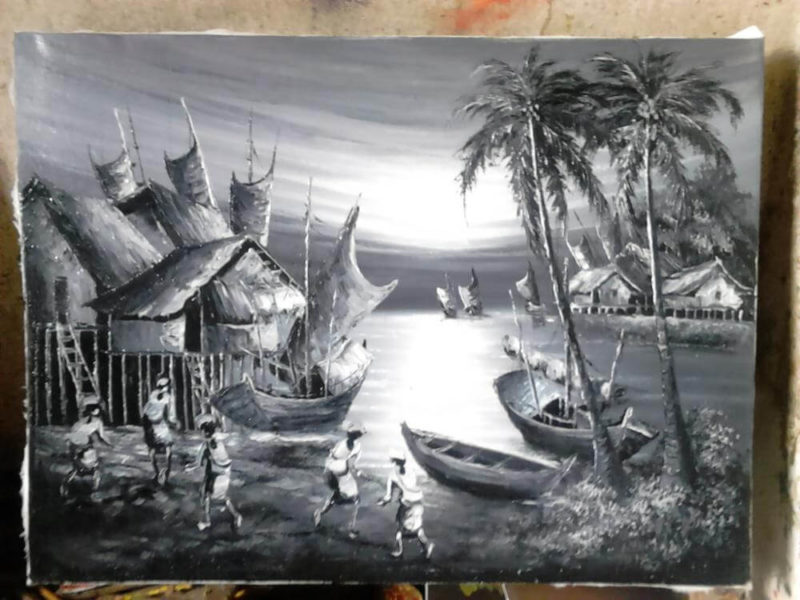

Bagaimana dengan ekonomi pelayaran Kerajaan Mataram? Nelayan merupakan pekerjaan sebagian kecil rakyat Mataram, terutama masyarakat di daerah Laut Jawa. Samudra Indonesia atau Laut Selatan di pesisir selatan Kerajaan Mataram Islam kurang mendukung untuk berkembangnya pelayaran dan perdagangan pada masa tersebut. Hal ini disebabkan kondisi alam Samudra Indonesia yang tidak mudah dilayari karena ombaknya yang sangat besar.

Namun demikian bukan berarti pelayaran tidak berkembang di daerah pesisir selatan Mataram. Hingga saat ini, masih dapat dijumpai perahu-perahu tradisional yang terdapat di beberapa pantai selatan Yogyakarta, seperti Samas dan Sadeng. Berbeda dengan perkembangan pelabuhan di wilayah utara Pulau Jawa, wilayah selatan Mataram memang tidak berkembang menjadi pelabuhan penting.

Kehidupan Sosial Budaya

Hal inilah yang mencirikan bahwa Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang bersifat feodal. Sifat feodal tersebut juga tampak pada gelar sultan sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh, serta siap hidup mati mengabdi kepada sultan.

Di Mataram dikenal beberapa kelompok masyarakat. Dibedakan menjadi golongan raja beserta keturunannya, golongan bangsawan serta rakyat sebagai kawula kerajaan. Secara hukum dan ketentuan tradisional saat itu, yang menjadi tanah kerajaan dan segala isinya adalah raja. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat keluarga istana dan pegawai. Mereka digaji dengan tanah lungguh, yakni tanah yang hasil buminya bisa diambil oleh yang diberikan kuasa.

Raja dan para pejabat dan pemegang tanah lungguh tidak mengerjakan tanah. Pengolahan tanah diserahkan kepada bekel atau kepala desa. Sedangkan yang mengerjakan tanah adalah rakyat atau para petani penggarap. Selain ketentuan di atas, rakyat juga berkewajiban membayar pajak.

Peninggalan Kerajaan Mataram Islam

Pada bidang seni budaya, Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu-Jawa. Karya-karya Sultan Agung yang terkenal misalnya kalender Jawa yang berdasarkan pada perputaran bulan, buku Sastragending yang merupakan karya filsafat, serta kitab undang-undang yang disebut Surya Alam.

Kerajaan Mataram Islam juga mengembangkan perayaan sekaten untuk mempenringati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Puncak acara sekaten adalah mengarak gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Gunungan ada beberapa macam, antara lain; gunungan alanang, gunungan wadon, gunungan dharat, gunungan gepak, dan gunungan pawuhan.

Dinamai gunungan karena gunungan ini biasanya dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang bentuknya lancip menyerupai gunung. Upacara grebeg merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini juga menjadi sarana dakwah dan untuk melihat kesetiaan para bupati dan punggawa kerajaan kepada rajanya.

Dalam kepercayaan masyarakat Kerajaan Mataram Islam, Gunung Berapi dan Laut Selatan (Samudra Indonesia) memiliki arti secara filosofis. Gunung Merapi dan Laut Selatan dipercaya sebagai keseimbangan kehidupan. khususnya Kerajaan Mataram Islam. Sebagian masyarakat percaya bahwa salah satu istri sultan (Raja Mataram) adalah Nyi Roro Kidul menunjuk pada makhluk halus yang berkuasa di pantai selatan Yogyakarta.

0 komentar:

Posting Komentar